そもそも「生前整理」とは何か?

生前整理とは、「自分の死後に備えて、持ち物や財産、情報、気持ちなどを整理しておく行動」を指します。単なる片付けにとどまらず、人生の棚卸しをして、これからの人生をよりよく生きる準備でもあります。

よく混同されがちな「遺品整理」は、亡くなった後に家族が行う整理。一方、生前整理は“自分の意志”でできるのが大きな違いです。

近年では「終活」の一環として、生前整理を早めに始める人が増えてきました。特に50代・60代の方にとっては、「まだ早い」と思っていても、実際には“今がベストタイミング”とも言えます。

なぜ今、生前整理をする人が増えているのか?

高齢化社会と核家族化の進行

日本では高齢化が急速に進み、65歳以上の人口は全体の30%を超えています。それに伴い、「死後の片付けを誰がやるのか」という問題が顕在化しています。

さらに、核家族化によって「近くに家族がいない」「一人暮らしの高齢者が増えている」など、生前整理の必要性が高まっています。

SNSやメディアでの情報発信

終活ブームにより、テレビ番組やSNSでも生前整理が多く取り上げられるようになりました。著名人やインフルエンサーの生前整理体験談が共感を呼び、「自分もやってみよう」と感じる人が増えているのです。

孤独死・空き家問題への不安

実際に、身寄りのない高齢者が亡くなった後、部屋がゴミ屋敷化していたケースや、空き家に多額の撤去費用がかかったケースなどが話題に。これらの事例を知った人が「自分の最後を他人に迷惑かけたくない」と考え、生前整理を始めるきっかけになっています。

生前整理はなぜ必要?7つの理由

家族への負担を減らすため

一番大きな理由が「家族のため」。遺品整理は想像以上に大変で、時間・労力・感情面での負担が大きいもの。自分で生前整理をしておけば、残された家族が困ることが減ります。

相続トラブルを防ぐため

誰に何を残すか、遺言書を準備するかどうかで相続のトラブルを防げます。生前整理を通じて財産を可視化しておけば、相続の場面で揉め事を回避しやすくなります。

不要なモノを手放し、暮らしを整えるため

物が多いと、生活スペースが狭くなったり、転倒リスクが増えたりします。生前整理をすることで、物理的にも精神的にもスッキリした暮らしが実現できます。

いざというときに備えるため

急な入院や認知症の発症など、自分で判断できない状況になってからでは遅いのです。元気なうちに、判断力のあるうちに準備しておくことが大切です。

大切な思い出・遺品の行方を自分で決められる

アルバムや手紙、形見など、自分で処分するか誰に渡すかを決めておけるのは生前整理の大きな利点です。

気持ちの整理ができる(心理的メリット)

過去の思い出や物への執着を手放すことで、気持ちが前向きになります。「今をどう生きるか」を見直すきっかけにもなります。

残すモノ・残さないモノの基準を見つけられる

仕分けをしていく過程で、「自分にとって本当に大切なものは何か」を見つけることができます。

生前整理をしないと起こるかもしれない5つのリスク

1. 遺族間のトラブル

相続財産や形見を巡って兄弟姉妹が揉めるケースは多々あります。明確な意思表示や整理がないことでトラブルの火種になります。

2. 空き家・家財の処分費用

大量の不用品を業者に処分してもらうと、数十万円単位の費用がかかることも。放置すると“特定空き家”に指定され、行政から指導が入る可能性もあります。

3. 認知症になってからでは遅い

認知症になると財産処分や遺言作成などができなくなります。成年後見制度を使うことになり、意思が反映されないリスクがあります。

4. 大切なモノがゴミとして処分される

遺族が“価値”を知らずに捨ててしまうことはよくあります。貴重品や思い出の品など、事前に伝えておくことが重要です。

5. 家族が心身ともに疲弊する

長時間の遺品整理や感情的ストレスで体調を崩す人もいます。家族が安心して別れを迎えるためにも生前整理は必要です。

生前整理を始めるベストなタイミングとは?

「いつか」では遅い理由

多くの人が「そのうちやろう」「元気なうちは大丈夫」と考えがちですが、“いつか”では手遅れになるリスクがあります。病気や怪我、判断力の低下は突然起こります。いざというときに備えるなら、“今すぐ”が正解です。

年齢別のおすすめ時期

- 50代:仕事や子育てが一段落し、体力や判断力もまだ十分。生前整理を始めるには理想的な時期。

- 60代:定年退職や年金生活への移行期。時間に余裕ができ、整理に取り組みやすくなる。

- 70代以上:体調や気力に波が出やすくなる。小さな範囲から無理せず始めることが大切。

家族のライフイベントに合わせる

子どもの結婚や独立、孫の誕生など、家庭の節目も良いタイミング。家族と一緒に今後のことを話し合う良い機会になります。

定年退職後・介護認定前に始めるのが理想

仕事を引退して生活スタイルが変わるこの時期は、人生の整理整頓をする絶好のタイミングです。また、介護認定を受けると支援が必要になり、自力での整理が難しくなります。

何から始めればいい?生前整理の具体的ステップ

「子どもに迷惑をかけたくない」「すっきりした暮らしを送りたい」など、まずは生前整理の目的を明確にしましょう。目的があれば、判断にもブレがなくなります。

最初に取り組みやすいのが、衣類・本・雑貨などの物の整理です。「必要」「不要」「保留」「譲る」などのカテゴリに分けて、少しずつ処分していきましょう。

通帳、不動産、株式、保険証券、負債などを一覧にし、整理しておきます。誰が見ても分かるよう、ファイルやデジタルで管理しておくとスムーズです。

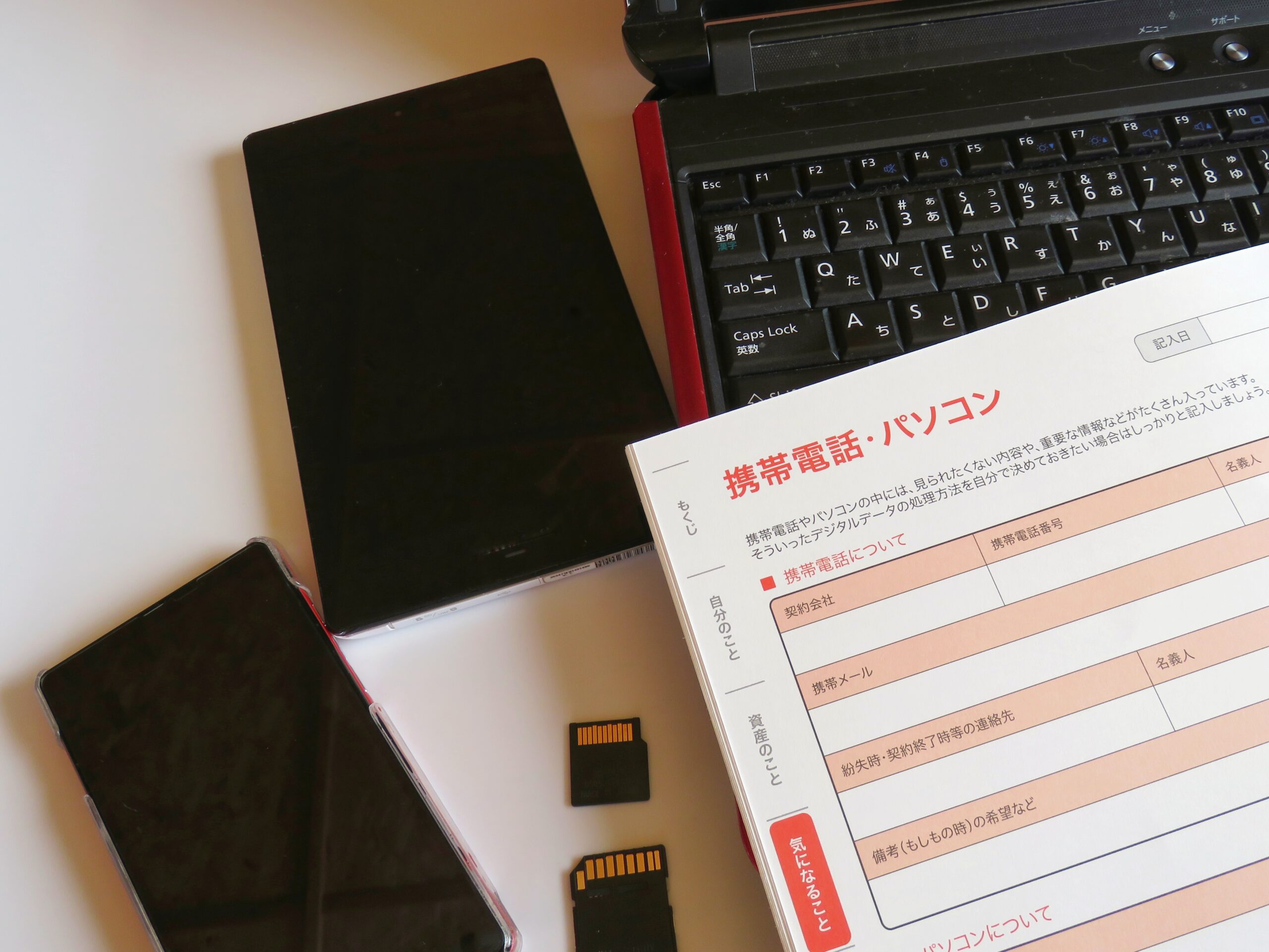

スマートフォンやパソコン、SNS、クラウド上の情報も「見えない資産」です。パスワードやアカウント一覧を記録し、家族に伝えられる状態にしておくことが重要です。

法的効力のある遺言書を用意するか、補助的にエンディングノートを書いておくと安心です。想いを伝える手段としても活用できます。

最終的には、家族との共有が必要です。「この書類はここにある」「この家は誰に残す」など、家族にしっかり伝えておくことで、生前整理の意義が最大限に活きます。

生前整理でやってはいけないNG行動

NG①:一気にやろうとする

生前整理は一日で終わる作業ではありません。大量の物を一気に整理しようとすると、肉体的にも精神的にも疲弊してしまい、途中で挫折する可能性が高まります。無理なく「今日はここだけ」「1日1時間だけ」と小分けに進めるのが成功のコツです。

NG②:誰にも相談せずに進める

生前整理は自分の人生に関わる大事なプロジェクト。家族や信頼できる人に相談せずに独断で進めると、後から「聞いてない」「勝手に捨てられた」といったトラブルが発生することも。家族の意見や想いも尊重しながら進めましょう。

NG③:捨てることにこだわりすぎる

「とにかく捨てよう」と考えすぎると、後悔する可能性もあります。必要なのは“捨てること”より“残すことの意味”を考えること。特に思い出の品や高価な品は、誰かに譲ったり、リユース・買取を活用する方法も検討しましょう。

NG④:情報の整理を後回しにする

物の整理に気を取られて、通帳や保険証券、パスワードなどの“見えない財産”の整理を後回しにしがちです。しかし、これらが整理されていないと、家族が非常に困ることに。紙・デジタル両方で一覧化しておくことが重要です。

NG⑤:自分一人で抱え込む

体力や気力に不安があるなら、家族や専門業者の手を借りることも必要です。頑張りすぎて心身の健康を害しては元も子もありません。無理せず、周囲の協力を得ることが、生前整理の成功につながります。

生前整理に役立つアイテム・ツール紹介

エンディングノート

エンディングノートは、自分の意思や希望をまとめておける便利なツールです。財産や医療・介護の希望、葬儀やお墓のこと、SNSアカウントの取り扱いなどを自由に書き残せます。書店や100円ショップなどでも購入できます。

仕分け用シール・収納ボックス

「残す・譲る・捨てる・保留」などを書いたシールやラベルを使うと、物の仕分けがスムーズに進みます。仕分けたものを一時的に保管するための収納ボックスもあると便利です。

クラウドストレージ・パスワード管理アプリ

重要書類や画像データ、パスワードなどを安全に保管するには、GoogleドライブやDropbox、1Passwordなどのアプリを活用すると良いでしょう。家族と共有できる設定もポイントです。

遺言書作成サポートサービス

自筆証書遺言や公正証書遺言をサポートしてくれる行政書士や、無料相談ができる司法書士・弁護士サービスなどを活用するのもおすすめです。

生前整理サポート業者

自分では手が回らないときは、生前整理の専門業者に依頼するのも選択肢です。不用品の整理・回収から買取・清掃までワンストップで対応してくれる業者もあります。

家族との関係を深める生前整理のコツ

生前整理は、単に「モノを減らす」だけでなく、家族との信頼関係や絆を深める絶好のチャンスです。ここでは、家族と協力しながら進めるためのコツを紹介します。

1. 家族に「伝える」ことから始める

生前整理は個人の問題ではなく、家族にも関係のあるテーマです。「片付けを始めたいと思っている」「将来のことを考えておきたい」といった自分の想いを、まずは家族に共有するところから始めましょう。

2. 一緒に思い出を振り返る時間にする

古いアルバムや写真、手紙、日記などを一緒に見返す時間は、家族との会話を増やし、関係を温めるきっかけになります。「このときはこうだったね」「あの旅行、覚えてる?」といったエピソードが自然と心をつなげてくれます。

3. 感謝の気持ちや想いを言葉にする

モノを整理する過程で、「誰に何を残したいか」「どんな想いを伝えたいか」を改めて考えることになります。その気持ちを手紙にしたり、直接伝えることで、家族との関係はさらに深まります。

4. 意思を尊重し合う

家族と意見が異なることもあるかもしれません。「それは捨てないでほしい」「自分にも思い入れがある」など、お互いの気持ちを尊重し、対話を重ねながら進めることが大切です。

5. トラブル防止にもつながる

特に相続や形見分けに関する部分は、誤解や不信感から家族関係にヒビが入ることも。生前にきちんと説明しておくことで、感情的な衝突を防ぎ、円満な家族関係を維持できます。

専門家・業者の力を借りるべきケースとは?

生前整理はすべて自分で完結させなければならないわけではありません。状況に応じて、プロの力を借りることでスムーズに進めることができます。

ケース1:体力・気力に不安がある場合

大量の荷物や重い家具の移動には、体力を必要とします。無理をしてケガをしてしまっては本末転倒。専門の生前整理業者なら、仕分けから搬出、清掃まで一括対応が可能です。

ケース2:貴重品や骨董品の整理が必要な場合

骨董品や着物、古銭、貴金属など、「価値が分からないけれど捨てられない」ものがある場合は、買取や鑑定に対応してくれる業者に依頼することで適正価格での処分や売却が可能です。

ケース3:相続や不動産の整理が絡む場合

不動産や金融資産などが絡む場合は、税理士・司法書士・行政書士といった専門家への相談が不可欠です。節税対策や遺言書の作成支援など、トラブルの予防につながります。

ケース4:空き家や遠方の実家を整理したい場合

遠方に住んでいて物理的に整理が難しい、または空き家状態の実家を一括で整理したいという場合も、専門業者に依頼することで安心して任せられます。

ケース5:家族が忙しく、協力が得られない場合

「子どもが遠方に住んでいる」「家族も高齢で手が借りられない」といったケースでは、外部サービスを上手に使って生前整理を実現しましょう。

まとめ|生前整理は“今”が最善のタイミング

生前整理は、人生の終わりを意識して始めるものではなく、「これからの人生を前向きに生きるための準備」です。整理することで見えてくるのは、単なるモノの価値ではなく、自分が大切にしてきた人生そのもの。

現代では、家族構成やライフスタイルの多様化により、「いつか誰かがやってくれるだろう」という考えは通用しません。誰かに迷惑をかけたくない、自分らしい人生の終わり方をしたい——そう願うすべての人に、生前整理は大切なステップです。

この記事で紹介したように、始めるタイミングは“今”が最善。

大掛かりなことをしなくても、「一か所だけ片付けてみる」「エンディングノートを1ページだけ書いてみる」など、小さな行動の積み重ねが、のちの安心と後悔のない人生につながっていきます。

あなた自身と、大切な家族の未来のために。

「また今度…」と後回しにせず、今日から一歩、始めてみてください。

✅ 一緒に読みたい

生前整理の必要性を知りたい方へ

「自分には関係ない…」「考えるにはまだ早い…」など、どこかまだ他人事というように感じてしまいがちです。やる意味やタイミングなど気になることは以下のページからお問合せください。

自分のためにも、ご家族のためにも必要な行動です。後悔をしないためにも順番に進めていきましょう。